In der Diözese Goré im Süden des Tschad unterstützt die Caritas Vertriebene, die nach Jahren oder Jahrzehnten des Aufenthalts im Nachbarland Zentralafrikanische Republik (ZAR) von dort zurück in ihre ehemalige Heimat geflüchtet sind. Um die Spannungen zwischen Rückkehrern und Einheimischen auszugleichen, bedarf es kreativer Lösungen.

Landkonflikte lösen und Einkommen schaffen

Land ist im Tschad knapp, es gibt wenig zu Essen, und Neuankömmlinge, die Nahrungsmittel anbauen wollen, stehen in Konkurrenz zu einheimischen Bauernfamilien. So gibt es dort, wo Vertriebene auf Dauer siedeln wollen, latent Konflikte. Um diese nicht eskalieren zu lassen und ein friedliches Zusammenleben zu fördern, schafft die Caritas Goré mit quasi-legalen Pachtverträgen zwischen Einheimischen und Geflüchteten eine solide Basis für ihre Daseinsvorsorge.

In einem durch Caritas / Justice et Paix moderierten und von der Lokalverwaltung offiziell anerkannten Prozess haben inzwischen 180 Rückkehrer-Haushalte Zugang zu 182 Hektar Land erhalten. Die Interessen der lokalen Bauern wurden dabei berücksichtigt.

Die Caritas tritt als Mediator auf: Bei Verhandlungen zwischen Vertriebenen und Einheimischen für langfristige Pachtverträge. So wird ein friedliches Miteinander möglich und gemeinsames Arbeiten in Kooperativen. Foto: Corrado Disegna / Caritas international

Die Caritas tritt als Mediator auf: Bei Verhandlungen zwischen Vertriebenen und Einheimischen für langfristige Pachtverträge. So wird ein friedliches Miteinander möglich und gemeinsames Arbeiten in Kooperativen. Foto: Corrado Disegna / Caritas international

Die aufnehmende Gastbevölkerung hatte den Neuankömmlingen teilweise zwar Land in Absprache überlassen. Auch teilen Vertriebene, die schon früher in Goré angekommen waren, ihre knappe Hilfe mit den frisch ankommenden Rückkehrer*innen. Doch sobald Vertriebene im Tschad eine langfristige Bleibeperspektive suchen, fürchten viele der Bauern im Umland, das verpachtete Land auf Dauer zu verlieren. Die von der Caritas bezeugten und schriftlich dokumentierten Landvergaben geben hier beiden Seiten Sicherheit.

Gemeinsam für eine dauerhafte Bleibeperspektive

Die Caritas zahlt die Pachtkosten und wenn nötig die Traktormiete für die neuen Pächter des Landes. Langfristiges wollen alle die landwirtschaftlichen Erträge mehren. Die Rückkehrer aus der ZAR sollen sich auf Dauer selbst versorgen können.

Und alle sollen langfristig in Frieden hier leben können. Die Zeichen stehen gut: Schon jetzt gibt es viele kleinere Kooperativen von Landwirten, in denen Rückkehrer und Einheimische gemeinsam Felder bestellen, darunter auch Frauengruppen. Zugleich wird ein standortgerechter Anbau von Kulturpflanzen gefördert, indem das Wissen über angepasstes Saatgut und ökologisch nachhaltige Anbauweisen weitergebeben wird. Schulungen in gewaltfreier Konfliktlösungen fördern das friedliche Zusammenleben.

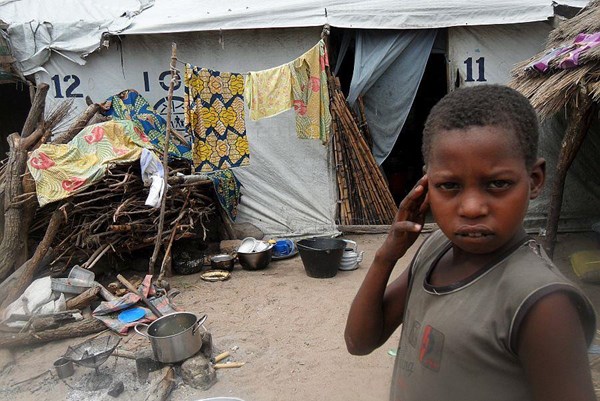

Die Rückkehrer*innen haben oft mehrere Generationen nicht mehr im Tschad gelebt. Sie fühlen sich oft fremd und sind auf Starthilfen dringend angewiesen.Foto: Volker Gerdesmeier / Caritas international

Die Rückkehrer*innen haben oft mehrere Generationen nicht mehr im Tschad gelebt. Sie fühlen sich oft fremd und sind auf Starthilfen dringend angewiesen.Foto: Volker Gerdesmeier / Caritas international

Zurück im Tschad sind die Geflüchteten Fremde

Infolge des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) ab Dezember 2013 wurden zahlreiche Einwanderer aus dem Tschad oder ihre Nachkommen im Nachbarland pauschal stigmatisiert und bedroht. Der Grund: Der Tschad hatte direkt oder indirekt in die Konflikte im Nachbarland ZAR eingegriffen und wurde daher als Konfliktpartei wahrgenommen.Viele Menschen flohen vor den Kriegswirren, wieder andere wurden von dem tschadischen Staat evakuiert.

Erst aus dem Tschad ausgewandert, dann aus der ZAR vertrieben, werden die Rückkehrer*innen oft als Fremde wahrgenommen oder fühlen sich fremd. Viele sprechen die lokale Sprache nicht, haben keine Verwandten mehr vor Ort, keine feste Bleibe, keinen Job. Auch besitzen viele Geflüchteten, die oft Kinder oder Enkel tschadischer Auswanderer sind, keine Papiere. Viele sind staatenlos.

Rund 70.000 Opfer des politischen Konflikts in der ZAR verblieben vor allem im Südtschad unweit der zentralafrikanischen Grenze, in den Diözesen Goré und Moundou. Hier wurden große Flüchtlingssiedlungen angelegt und dafür vom Staat Land zur Verfügung gestellt. Bis heute leben in den Siedlungen Danamadji und Kobiteye in der Diözese Goré über 20.000 Menschen.

Bis heute leben in den Flüchtlingssiedlungen Danamadji und Kobiteye in der Diözese Goré über 20.000 Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder.

Bis heute leben in den Flüchtlingssiedlungen Danamadji und Kobiteye in der Diözese Goré über 20.000 Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder.

Foto: Volker Gerdesmeier / Caritas international

Positive Erfahrungen unter Partnern teilen

Im Zuge der internationalen Tschadseekonferenzen von Oslo (2017) und Berlin (2018), wurden von den Vereinten Nationen und den betroffenen Regierungen der Region Initiativen zur Bekämpfung der Konfliktursachen auf den Weg gebracht. „Sie kranken aber daran, die lokale Zivilgesellschaft nur auf rhetorischer Ebene oder gar nicht einzubinden", moniert der Leiter des Afrika-Referats bei Caritas international, Volker Gerdesmeier. "Das ist sehr bedauerlich, denn einheimische Organisationen wie die Caritasverbände von Nigeria, Kamerun und Tschad arbeiten schon seit Jahrzehnten in der Region und kennen die Probleme und Lösungsansätze bestens. Sie helfen sich auf beeindruckende Weise selbst.“

Caritas international organisiert deswegen – zur Stärkung der Zivilgesellschaft in der Region – lokale Treffen zwischen den Caritas-Partnern aus Nigeria, Tschad und Kamerun. Hier konnte die Caritas Goré den Kolleginnen und Kollegen, die in der Tschadseeregion arbeiten, ihren innovativen Projektansatz vorstellen. Er stieß auf großes Interesse.